こんにちは!月の靴工房 鎹です。今回は、前回端折って、前のデータを基に木型を選んだので、まず足の計測をした後、木型とそのデータを比較していきます。

細かいところは、ブログに書くと一向に前に進まないことに気づいてしまったので、そこは、ノートにまとめていきます。

そして、前回作成した、デザインの紙を立体に組み立てて、実際に足に入れてみるところまでをします。

まずは革の選定

先に革選びを行いましたが、今回は、自分が作りたい革があったので、こちらで作成したいと思います。同時に、自宅の復習用に使う分はナチュラルのヌメ革を採用。

少し硬めですが無骨な感じもして好きな革です。

ポイントはやはり柔らかさです。特にMTP関節のあたりはフィットしやすいものにしておかないと、痛みの原因の一つになってしまいます。革のどの部分が硬い、革の柔軟性の走行はどうなっていたか、考えてながら、裁断へと移ります。この辺は、施術でも「皮膚の運動学」とかあるなーと思いながら聴いてました。

| 皮膚運動学 機能と治療の考え方 [ 福井勉 ] 価格:3,080円(税込、送料無料) (2025/4/22時点) 楽天で購入 |

興味があればどうぞ。

で、前回の木型に沿わせた、クラフトペーパーと前回のブログはこちら。

ということで、足の計測です

裸足ですることもありますが、今回は靴下を履いて計測、A4の用紙に足を乗せて立位からスタートです。

この辺の細かい話は、ブログに書くと書ききれなさそうですので、これからnoteにまとめていこうかなと思います。noteに書いたらここに貼り付けをしていきますので、順次お待ちください。

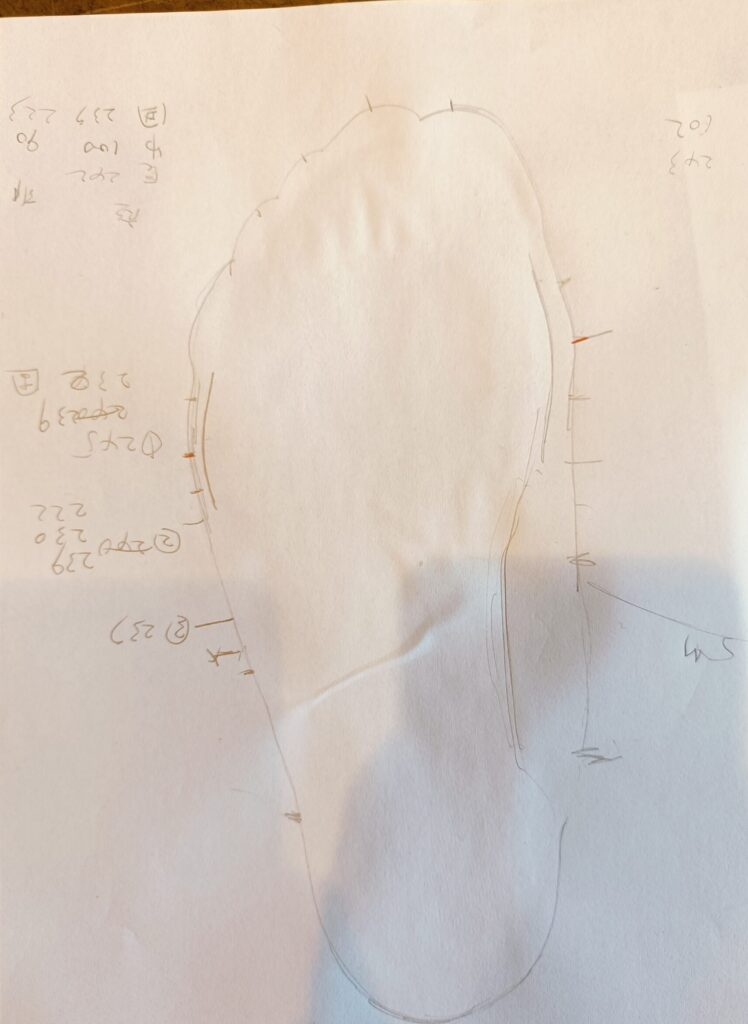

出来上がった測定が

これを基に、木型を選んでいきます。

今回はもう決まっていた木型でしたので、確認の事項のために見ていますが、合わない木型を選ぶとかなり苦戦しそうです。

木型自体のデータもありますが、作成するときは、足のデータを木型に書き込んだりして確認していくので、見比べて、眺めて、補正するとか削るとかどうしていくかを考えていきます。

中足骨部?の足の計測部を木型に転写して、大きな誤差になってないか確認します。

で、型紙の作成になりますが、今回のデザインは前回同様に先生のデザインを踏襲しますので、ここは端折ります。

型紙を起こす。

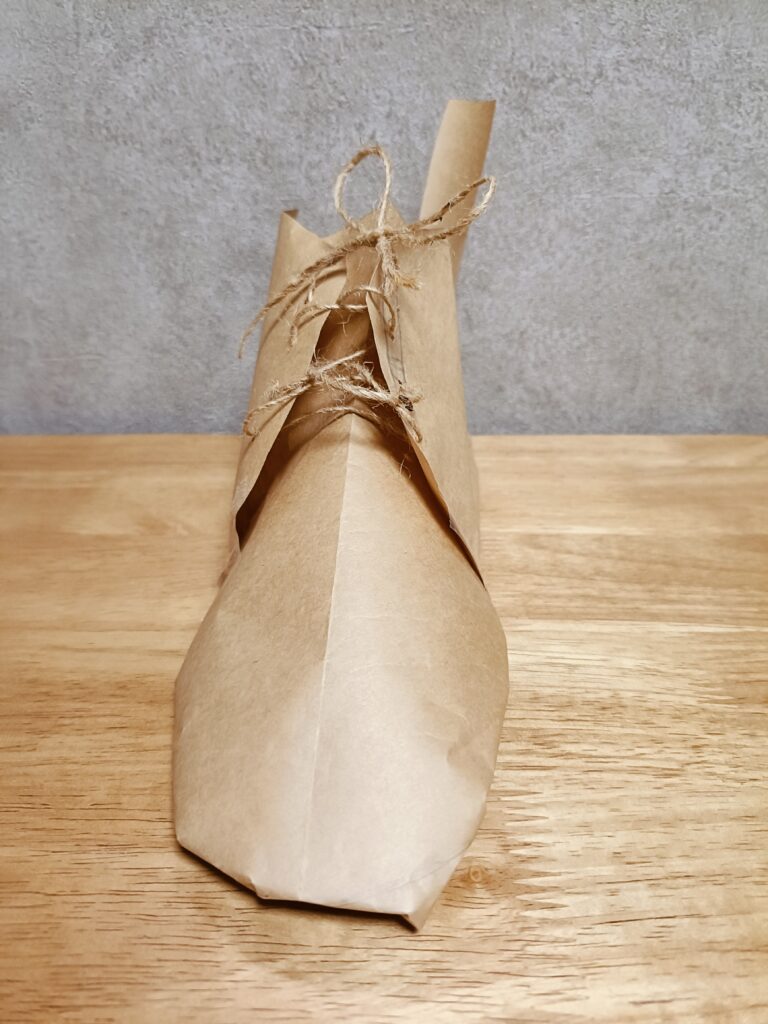

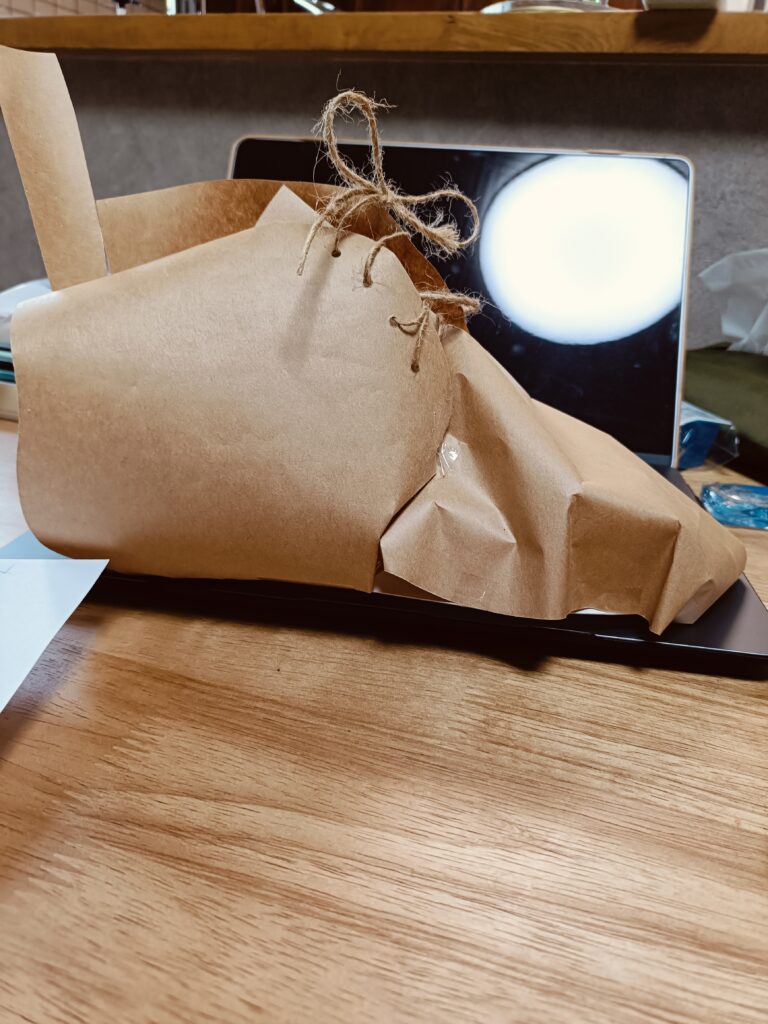

ということで、型紙を転写させたものを今度は、クラフトペーパーで形にして足いれです。

これ、意外と時間がかかりました。

というのも、型紙を自分で作成していないため、釣込代があることを忘れてしまってました。

なんか変だなーと思いつつ、作るだけ作って、やっぱりおかしいな・・・と思い、先生に連絡。。

釣り込み代のことを伝えられて、やり直しで先ほどの画像になりました。

これを足入れして今回の分は終了です。

まとめ

今回は

1革の選定

2足の測定と木型の比較

3型紙の起し

の3つでした。

施術する側としては、足の測定をいかに細かくみて、木型に転写していくかが気になるところですが、作業としては、どれも大事だなと再確認できる内容でした。

次週は月末で仕事優先のためお休みです。その間にnoteに少しずつ内容をまとめていこうかなと思っています。

ではまた😀

月の靴工房 鎹

香里まつだ整骨院で施術を行いながら、毎週月曜日の午前を靴の勉強・作製に充てています。ブログで勉強したことをまとめて、自分の復習がてら、2026年までに実店舗をもつことが当面の目標です。間で、治療のことや、革小物のことも挟みそうですが興味があれば、またお読みいただけますと幸いです。

コメント